“双高建设”背景下,高职院校需要坚持需求导向,以产教融合、校企合作为主线,以培养产业和行业所需的高素质技术技能人才、精准服务区域经济高质量发展为目标,与一流企业和行业共建产业学院,并以产业学院为载体推动产教深度融合、校企协同育人,构建“双主体、深融合”的产业学院育人新模式。

党的十九大报告明确指出要“完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作”。“双高建设”背景下,高职院校要坚持需求导向,以产教融合、校企合作为主线,以培养产业和行业所需的高素质技术技能人才、精准服务区域经济高质量发展为目标,与一流企业和行业共建产业学院,并以产业学院为载体推动产教深度融合。

产教融合是职业教育高质量发展的必由之路

(一)产教融合是发达国家职业教育高质量发展的基本经验

西方发达国家在职业教育改革发展中进行了大量的校企合作实践,探索出很多卓有成效的产教融合、校企合作教育模式,如德国的“双元制”、美国的“合作教育”、澳大利亚的“新学徒制模式”、英国的“三明治模式”、加拿大的“指导部模式”等。

德国的“双元制”模式是德国职业教育产教融合教育模式的代表,它通过学院内的理论教学和培训企业的实践教学交替进行,最终培养出理论和技术双优的人才,为德国工业发展提供高水平技术人才。

美国的“合作教育”,是美国校企合作中所采取的最为典型、最为成功的一种教育模式,培养出具有适应技术变化的能力、新技术运用于生产的能力以及技能和新技术结合的能力的技术工人。

澳大利亚的“新学徒制模式”是以政府为主导,学校、培训机构和企业共同承担培训工作的模式,为劳动力市场培养具有专业知识和实践操作技能的人才,是澳大利亚技术行业培训的奠基石。

发达国家职业教育产教融合的成功经验表明,产教融合是职业教育发展的必然。

(二)产教融合是我国职业教育高质量发展的重大机遇

当前,我国在产教融合方面还存在一些问题。第一,企业和学校之间缺乏长期有效的合作载体。第二,企业主体参与度和高职教育内驱力不够。第三,“高校热、企业冷”以及高校“重理论、轻实践”的问题长期存在。第四,大多数院校未将教师参与产教融合的工作量纳入绩效考核范围,缺乏科学合理的绩效考评制度和激励机制。

这些问题的存在导致产教融合处于职业院校“一条腿走路”的境地,出现职业教育和产业发展脱节的被动局面。有鉴于此,近年来国家出台了一系列推进产教融合的政策文件,对产教融合进行了顶层设计。产教融合对发展高质量职业教育具有基础性、引领性、全局性作用。

“双主体、深融合”产业学院建设思路

(一)整体思路

遵循高质量发展的目标要求,以高职院校为主体,以人才培养体系建设为依托,推动人才供给侧和产业需求侧精准对接、动态匹配,调整优化专业布局、结构,推进产教融合多元化、常态化,形成长期、可持续的校企协同育人合作共同体,营造产教深度融合发展格局和适应产业发展的教育生态链;

以企业为主体,以经济发展和产业需求为导向,紧密对接产业链布局,充分发挥企业在技术技能人才培养和人力资源开发中的重要主体作用,营造适应教育教学规律的产业生态链;以共建的产业学院为载体,融通学校优势专业群与一流企业为代表的产业,融通校内实训平台与校外实训平台,构建“双主体、深融合”产业学院的“教育生态链、产业生态链”双链融通的校企协同育人生态体系,创新产业学院双主体协同育人新模式。

高职院校产业学院“双主体、深融合”育人模式

高职院校产业学院“双主体、深融合”育人模式

(二)重点内容

1、打造产业学院产教融合平台。依托学校重点(品牌)专业群,紧扣产业链中的产业需求,校企双方共同建设“优势专业群和区域产业”相融合的产业学院。立足产教深度融合发展,深入开展产教融合共建合作,整合行业、企业和学校等各方资源,依托产业学院,在学区(教学区)、舍区(宿舍区)、厂区(企业实训区)打造培养高技能产业人才的产教融合实训基地,全方位开展人才培养、职业培训和技能鉴定服务等,打造校企共建共管共享的产教融合实训基地体系。

学区、舍区、厂区协同育人,实现产业与专业、专家与教师、项目与教材等相互深度融合,推进产教深度融合,协同培养“用得好、靠得住、提得起”的应用型人才,为产业发展提供人才储备,实现人才的高质量培养。

2、打造产业学院社会服务平台。依托产业学院,科研院所、高职院校联合行业、企业,广引产业英才,共同建设高水平实验室、博士工作室、技术研发中心、创新工作室、技能大师工作室、技术培训中心等社会服务平台。

本着共建共管共享的原则,以共建的社会服务平台为载体,共同打造校企融合的产业学院混编师资团队,构建产业及教育高端智库。深入开展产学研合作,共同建设融合发展的高质量师资团队,共同培养复合型高质量技术技能人才,共同为地方区域产业经济发展提供人才支持、技术服务、员工培训、成果转化等服务。

“双主体、深融合”产业学院建设路径

以产业学院为有效载体,探索实践“双主体、深融合”产业学院育人新模式,构建“共建专业及实训基地、共同管理、共育人才、共组师资、共融文化、共享利益”的校企合作“六共”长效运行机制和多方参与的考核评价机制,推动校企双主体育人、产教深度融合真正落地落实,将高职院校建设成为满足产业链需求的技术技能人才培养基地、职业教育师资培训基地、中小微企业技术研发中心。

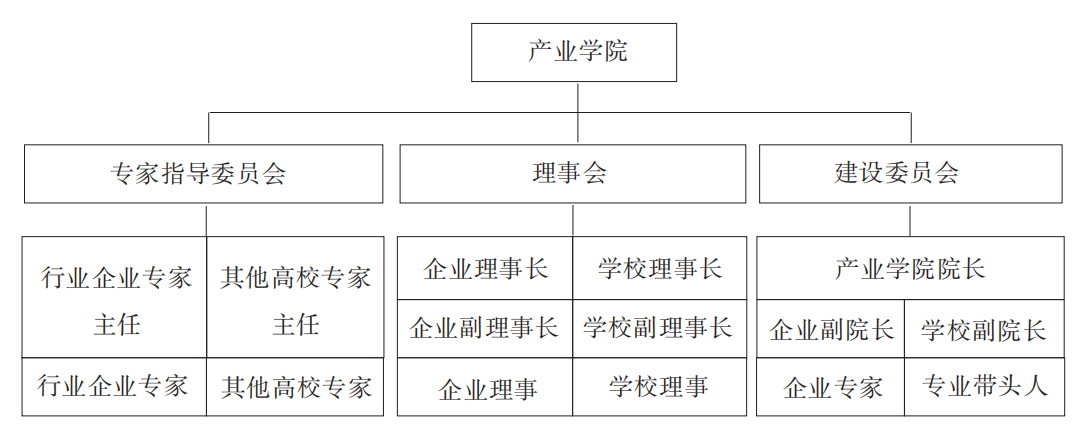

(一)产业学院管理模式

1、校企双方共同创建产业学院的决策管理机构——理事会。理事长采用“双理事长制”,由学校主要领导和企业主要领导共同担任。产业学院理事会负责审议产业学院年度工作计划和年度工作报告,并对产业学院建设中涉及学院运行及发展的重大事项进行决策,检查督导理事会决议的落实情况。

2、校企双方共同成立产业学院执行机构——建设委员会。产业学院采用理事会领导下的院长负责制。产业学院院长由产业学院所在学校教学单位行政主要负责人担任,副院长由产业学院所在学校教学单位分管领导和合作单位相关负责人共同担任。产业学院建设委员会负责产业学院研究、规划建设、组织实施及日常管理工作。

3.校企双方共同组建产业学院指导机构——专家指导委员会。专家指导委员会主任采用“双主任制”,由行业、企业及高校知名或权威专家共同担任。产业学院专家指导委员会提出产业行业需求和具有前瞻性的专业发展方向,负责对产业学院的专业建设、课程设置、师资队伍建设、社会服务、学生实习就业等方面进行有针对性的指导,并参与实施,有效促进产教深度融合。

(二)校企合作“六共”长效运行机制

1、共建专业及实训基地。在产业学院专家指导委员会的指导下,围绕专业人才培养方案中核心课程对应的核心专业技能培养,校企共同建设产业链所需专业,共同探讨制订专业(群)建设方案。采用企业投入教学设备和技术、学校投入教学基础建设的方式,共同打造专业所需实训基地,将企业先进技术、现代管理制度、工艺流程和规范引入院校,共建真实生产环境的教学实训平台和实践基地,打造教学、科研与服务一体化的综合基地。

2、共同管理。校企双方通过产业学院理事会、产业学院建设委员会、产业学院专家指导委员会,共同履行对产业学院的管理职能,校企分工明确,协同管理,对专业建设的过程进行质控和管理,保障校企合作的规范化运行、规范化管理。

3、共育人才。契合产业、企业发展需求,在产业学院专家指导委员会的指导下,在产业学院理事会的领导下,根据产业发展对岗位的需求及岗位标准,校企双方共同探讨并制订专业(群)人才培养方案,构建课程体系。校企混编师资团队教师共同完成教学组织、教材编制和教学评价,对产业学院学生实施联合培养、培训。

4、共组师资。产业学院师资由双方互聘互认。学校聘请行业、合作企业知名专家、资深工程师为学校客座教授或兼职教授,与学校专业教师共同组成混编师资团队。校企专家共同担任专业负责人,实行“双专业负责人制”;实行“互兼互聘制”授课,即聘请的企业兼职教授承担部分专业核心课程及主要实践课程的教学工作,学校专业教师担任企业项目研发工程师等,实现双方的“身份互认、角色互通”。

5、共融文化。校园文化建设是建设高水平职业院校的重要内容。高职院校以社会主义核心价值观为引领,校企建立学校文化和企业文化融合、沟通机制,使产业文化进教育、企业文化进校园、职业文化进课堂,弘扬工匠精神。

6.共享利益。校企双方共同建设产业学院,共同投入产业学院所需软硬件,在合作协议中明确双方的投入及利益分配,保障双方依法依规开展合作。产业学院采用二(多)元投入的方式,学校以教育教学服务、师资、教学标准、办学场地、实验实训设备等形式投资;合作方以资金、校外办学场地、实验实训设备等形式投资或捐赠。学校的收益包括提高“双师”队伍水平、学生培养质量、社会美誉度、社会服务能力及培训的获利资金等;合作方的收益包括获得毕业生、技术服务、技术研发成果和培训的获利资金等。

(三)产业学院的考核评价机制

产业学院的考核评价采用年度绩效评价,年度评价从共组组织管理机构、共建高水平专业(群)、共同开发教学资源、共培共组师资团队、共育高水平人才、共建实验实训基地、产学研培合作、文化共融等方面全面进行。通过产业学院所在教学单位自评,行业、合作企业和学校等多方专家评价,形成产业学院年度评价分数。

具体来说:第一,共组组织管理机构。主要考核评价产业学院理事会等管理机构是否健全、产业学院管理制度是否健全以及体制机制上 的 创 新 与 突 破 。第 二 ,共 建 高 水 平 专 业(群)。主要考核评价企业参与专业(群)建设和教学改革取得的标志性成果、专业(群)影响力以及企业参与专业(群)标准制定情况。第三,共同开发教学资源。主要考核评价共同开发课程和共编教材数量、共担实践课程教学情况以及共同开展教学考核情况。第四,共培共组师资团队。主要考核评价师资共培共组情况、名师领衔的师资团队建设情况以及建设成效。第 五,共育高水平人才。主要考核评价人才培养方案或岗位标准与产业需求吻合度、共育学生数量和质量、就业率以及用人单位对毕业生综合评价满意率等情况。第六,共建实验实训基地。主要考核评价校内外实验实训基地管理制度是否健全,校企共投实验实训设施、设备情况,开展实训和培训情况以及实验实训资源利用率。第七,产学研培合作。主要考核评价产学研合作平台建设情况、合作培训等社会服务情况以及取得成果。第八,文化共融。主要考核评价校企文化融合的沟通机制,在产业文化进教育、企业文化进校园、职业文化进课堂等方面联合开展活动情况。

春招展播

春招展播

院校巡展

院校巡展

发布时间:

2024年04月08日

发布时间:

2024年04月08日

中国教育在线继续教育中心

中国教育在线继续教育中心